#metrique, #newton, #pe, #post_n, #principe_r,

#quantif, #Rayonne, #redshift, #ref_ch_l, #rg,

#theorie_r, #TN, #TN1,

#TN2

RELATIVITÉ par Thibault DAMOUR, docteur ès

sciences, directeur de recherche au CNRS, membre correspondant de l'Académie

des sciences.

En physique, le vocable " relativité " recouvre deux concepts très différents. Celui de relativité

restreinte (qui a remplacé

la relativité galiléenne) spécifie la structure cinématique de l’espace-temps.

Cette structure, d’abord suggérée par l’étude de l’électromagnétisme, a fourni

un cadre général pour la description de toutes les autres lois fondamentales de

la nature, à l’exception de la gravitation, dont la formulation constitue le

domaine de la relativité générale. Cette dernière théorie apporte une modification profonde au

concept d’espace-temps, lequel cesse d’être une arène neutre, servant de simple

cadre de déploiement à l’existence et à l’évolution de la matière, pour devenir

une entité dynamique, influencée par et influençant la distribution d’énergie

qu’il contient, et évoluant au même titre que les autres champs physiques.

Cependant, la relativité générale est restée longtemps en marge du développement

général de la science, car elle apparaissait comme une théorie mal confirmée et

peu utile. Cette situation a changé depuis les années 1960 grâce à divers

facteurs : développement de

la gravitation expérimentale, découverte des quasars, des pulsars, etc.,

exploration théorique du régime des champs gravitationnels forts (objets

condensés, trous noirs) et de celui des champs gravitationnels rapidement

variables (rayonnement gravitationnel). De plus, les tentatives modernes d’unification

des interactions fondamentales dans le cadre de la théorie quantique des champs

ont suscité des recherches nouvelles sur les rapports entre la relativité générale,

la théorie quantique et les autres forces, stimulant par là la création, ou le

développement, de nouvelles théories physiques, comme la supergravité ou la théorie

des cordes.

1.

Relativité galiléenne et relativité restreinte

Principe de

relativité

Il convient d’abord de distinguer le

principe de relativité, qui est commun à Galilée et à Einstein, des théories de

la relativité. Le principe de relativité stipule l’existence d’une classe particulière

de systèmes de référence par rapport auxquels les lois de la physique locale (c’est-à-dire

les lois d’évolution des phénomènes expérimentaux dont on contrôle les

conditions initiales et les conditions aux limites dans un laboratoire de

taille finie) prennent exactement la même forme. Rappelons que par système de référence

(ou référentiel, ou repère, ou système de coordonnées) on entend une procédure

expérimentale, utilisant des corps solides et des horloges " de référence ", qui permet d’attribuer univoquement à

tout événement une date t

et une position spatiale (x , y , z ) = (x 1, x 2, x 3). Parmi les lois de la physique locale, on admet

la géométrie euclidienne pour décrire la juxtaposition des corps solides, ainsi

que le principe d’inertie. On admet aussi que la classe particulière des référentiels

où est valable le principe d’inertie (dits encore référentiels inertiels) est décrite

par dix paramètres, correspondant à des changements d’origine du temps et de l’espace,

à des rotations euclidiennes constantes et à des déplacements relatifs à

vitesse constante. Notons que le principe de relativité constate, sans l’expliquer,

l’existence de repères privilégiés où les lois de la physique revêtent une

forme simplifiée. Le fait empirique que ces repères sont, avec une bonne

approximation, non accélérés par rapport aux étoiles fixes reste incompris. Une

détermination théorique satisfaisante des repères inertiels eux-mêmes, en

fonction, par exemple, de la distribution de la matière dans l’univers

(principe de Mach), n’existe pas actuellement. La relativité générale améliore

cette situation théorique sans cependant apporter une réponse définitive.

Beaucoup d’expériences appuient le principe de relativité, depuis la pratique

journalière – on ne sent

aucun effet de la vitesse dans un train ou dans un avion en mouvement

rectiligne uniforme – jusqu’aux

répétitions modernes des expériences de Michelson-Morley ou de Hughes-Drever,

qui vérifient l’isotropie des lois de la physique locale avec une précision

inouïe.

Après le principe de relativité,

considérons maintenant les théories de la relativité, c’est-à-dire l’ensemble

des lois cinématiques (lois de transformation entre repères inertiels) et

dynamiques (physique locale) qui satisfont au principe de relativité. En ce qui

concerne les lois cinématiques, il est remarquable qu’elles soient presque

uniquement déterminées sous des hypothèses faibles et générales (homogénéité et

isotropie de l’espace-temps, absence de violations grossières de la causalité),

plus la remarque que l’ensemble des transformations entre repères d’inertie

doit avoir une structure de groupe (l’application de deux transformations

successives doit être équivalente à l’application d’une seule transformation).

En effet, il n’existe que deux solutions possibles.

La première est le groupe des

transformations de Galilée :

![]()

où Rij est une matrice orthogonale (dab Ria Rjb = dij ) représentant une rotation générale dépendant

de trois paramètres (indices latins i , j = 1, 2, 3 ; dij est le symbole de Kronecker qui vaut 1 si i = j et

0 si i ¹ j , et on utilise la convention de sommation d’Einstein sur tout

indice répété). Ce groupe est caractérisé par l’existence d’un temps absolu (c’est-à-dire indépendant du référentiel). La

théorie de la relativité correspondante est celle de Newton, avec des lois du

mouvement déterminant les accélérations des corps en fonction de la

configuration géométrique relative instantanée du système en interaction.

La seconde solution est le groupe des transformations

de Lorentz-Poincaré :

![]()

où habLmaLnb = hmn (indices grecs = 0, 1, 2, 3 ;

x 0 = ct ; hmn est une matrice diagonale dont les seuls éléments

non nuls sont h00 = - 1

et h11 = h22 = h33 = + 1). Ce groupe est caractérisé par l’existence d’une

vitesse absolue c (indépendante du référentiel). Avec une paramétrisation

convenable de Lmn (et a 0 = cb ),

la limite formelle quand c ® ¥ des transformations de Lorentz-Poincaré

redonne celles de Galilée (le processus formel de limite c ® ¥ est un exemple de ce qui s’appelle contraction

de groupe en mathématiques). C’est la réflexion d’Einstein, de 1895 à 1905, sur

l’incompatibilité entre la validité (attestée par beaucoup d’expériences) d’un

principe de relativité pour les phénomènes électromagnétiques, et la

non-invariance des équations de Maxwell sous les transformations de Galilée

(1), qui l’a conduit à remplacer ces dernières par les transformations de

Lorentz-Poincaré (2), considérées comme la base d’une nouvelle théorie de la

relativité (la vitesse absolue c étant identifiée par Einstein à la vitesse de la lumière). Pour l’étude

des conséquences cinématiques remarquables de (2) [relativité de la simultanéité,

dilatation des durées, contraction des longueurs, nouvelle structure causale,

loi non linéaire d’addition des vitesses], voir l’article ESPACE-TEMPS.

Contentons-nous ici de rappeler que le groupe de Lorentz-Poincaré est le groupe

des transformations qui laissent invariant l’intervalle d’espace-temps :

![]()

elles sont donc les analogues à quatre

dimensions (mais avec la présence d’un signe moins pour le temps) des rotations

de l’espace euclidien ordinaire, qui laissent invariant l’intervalle (carré) de

longueur ds ² = dij dxi dxj . Autrement dit, l’espace-temps de la relativité

restreinte est muni d’une structure géométrique absolue définie par la métrique

quadratique (3) [espace-temps de Minkowski à 4 dimensions]. Attention au fait que, malgré ce

que pourrait laisser croire la notation usuelle " ds²", la forme quadratique (3) n’est pas définie positive.

Depuis 1905, la physique s’est efforcée

de formuler ses lois sous une forme invariante sous les transformations (2).

Cette tâche s’est révélée très fructueuse, car elle a conduit à la découverte

de nouvelles lois et à la prédiction de nouveaux phénomènes, surtout dans le

domaine quantique. Citons, entre autres : la dynamique relativiste des particules, la théorie relativiste

des particules de spin 1/2 de Dirac, la prédiction de l’antimatière, la

relation E = mc² entre l’énergie

et la masse inertielle, la relation entre spin et statistique et le théorème

CPT. Ce dernier théorème exprime la symétrie de tout système sous le produit

simultané des trois transformations suivantes : conjugaison de Charge (remplacement matière ↔ antimatière), Parité (transformation dans un miroir) et

renversement de la direction du Temps. Nombre de conséquences de ces lois se vérifient

quotidiennement dans les collisions de particules élémentaires et dans les réactions

nucléaires (cf. chimie NUCLÉAIRE,

énergie NUCLÉAIRE, forces NUCLÉAIRES, PARTICULES ÉLÉMENTAIRES). À l’heure

actuelle, la cinématique de la relativité restreinte sert de cadre à la plupart

des modélisations théoriques de la physique microscopique (théories des

interactions électrofaibles et fortes). Seule la gravitation joue un rôle

particulier : d’une part,

parce que la généralisation directe, covariante sous le groupe de

Lorentz-Poincaré, de l’équation de Poisson DU = - 4 prG qui détermine

le potentiel newtonien, est inadéquate, d’autre part, pour des raisons plus

profondes liées, comme on va le voir, au principe d’équivalence. Il appartenait

à la théorie de la relativité générale d’Einstein (1915) de transcender ces

difficultés de manière imprévue.

Masse inertielle

et masse gravitationnelle

Le fait expérimental fondamental qui a

conduit à la relativité générale est l’égalité entre la masse inertielle et la

masse gravitationnelle (cf. DYNAMIQUE). Les expériences de Galilée sur la chute des

corps suggéraient déjà que l’accélération due au champ de gravitation de la

Terre est indépendante de la masse et de la nature des corps (cf. GRAVITATION). Les premières expériences

modernes démontrant cette égalité avec une haute précision sont celles du baron

Roland von Eötvös. La précision de ce type d’expérience a été considérablement

affinée par Robert H. Dicke

et Vladimir B. Braginskii

(qui utilisaient l’accélération due au champ de gravitation du Soleil) et, plus

récemment, par Eric G. Adelberger.

On sait maintenant, grâce à ces expériences extrêmement délicates, que le

rapport entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle (qui est

constante pour chaque substance) est une constante universelle pour toute la

matière, la précision de mesure atteinte (de l’ordre de 10-12) étant l’une des meilleures de toute la

physique. Afin de comprendre la signification de ce résultat, il convient d’examiner

la définition des deux types de masse dans la dynamique galiléenne de Newton.

On y suppose que tout corps possède une masse inertielle spécifique m I qui mesure sa réponse à la sollicitation de n’importe quelle

force extérieure. Elle est déterminée de façon purement cinématique par la loi

d’action et de réaction, qui entraîne la loi de conservation de la quantité de

mouvement : Relativement à un

corps de référence (m 0I), le rapport m I/m 0I est l’inverse de celui des variations de leurs vitesses au cours

d’une collision élastique mutuelle ;

quant à la masse gravitationnelle mg , elle intervient dans l’expression du

mouvement d’une particule soumise à une force particulière, la gravitation.

Cette masse détermine l’intensité de l’attraction éprouvée par ce corps dans un

champ de potentiel gravitationnel U au moyen de l’équation de Newton :

![]()

Alors que m I et mg sont des propriétés intrinsèques du corps, U

est une propriété du milieu extérieur. (La description newtonienne, moins précise,

du phénomène de gravitation est provisoirement utilisée ici afin d’aider à

comprendre qualitativement celle de la relativité générale.)

La masse gravitationnelle est donc

tout à fait analogue à la charge électrique e d’une particule, laquelle détermine la réponse

d’un corps à la sollicitation d’un potentiel électrique extérieur V, d’après

:

![]()

Étant donné que le rapport e/m

I peut prendre des valeurs très différentes

selon les corps considérés (y compris la valeur zéro), il n’y a pas a priori de

raison implicite dans la gravitation de Newton de s’attendre à une valeur

constante du rapport mg /m I. Les résultats

de Eötvös-Dicke sont par conséquent remarquables, surtout si l’on considère que

la masse inertielle d’un corps macroscopique comprend non seulement la somme

des masses de ses constituants (nucléons et électrons), mais aussi, d’après E

= mc², la contribution

des diverses énergies de liaison et de mouvement de ces constituants. La précision

expérimentale actuellement obtenue permet de vérifier l’équivalence dans m I et mg des

contributions de l’énergie de liaison nucléaire, de l’énergie cinétique des

nucléons dans le noyau, de l’énergie électrostatique entre protons et de l’énergie

de liaison atomique entre électrons et noyau. Par ailleurs, une analyse très précise

du mouvement relatif Terre-Lune (utilisant des réflecteurs lasers laissés sur

la Lune par Apollo-11, -14 et -15, et par Lunakhod-2) a permis de vérifier que

même l’énergie de liaison gravitationnelle contribue de façon équivalente à m

I et à mg . Il existe aussi des preuves directes de la

validité de l’équivalence à l’échelle d’une particule élémentaire individuelle,

le neutron. Ces résultats constituent la base du principe d’équivalence : À des quantités égales d’énergie d’origine

quelconque correspondent des masses gravitationnelles identiques.

Référentiels

localement inertiels

L’universalité de l’équivalence entre

masse inertielle et masse gravitationnelle a des conséquences importantes pour

la notion de référentiel inertiel. La première conséquence est qu’il n’existe

pas de particules " neutres

" par rapport à l’interaction

gravitationnelle (même la lumière, puisqu’elle est un paquet d’énergie électromagnétique,

doit graviter, ce que l’expérience vérifie). Il est donc impossible, même en

principe, de construire des référentiels " non accélérés ", puisque tout dispositif physique sera

sensible à l’accélération gravitationnelle causée par toutes les masses extérieures

au système, même si elles sont très lointaines et invisibles. Une seconde conséquence

vient cependant tempérer cette conclusion négative. D’après l’équation (4), l’équivalence

de m I et mg signifie que tout corps (et tout paquet d’énergie)

tombe, dans un champ gravitationnel, avec exactement la même accélération a = ÑU.

Cette " universalité de

la chute libre "

implique que si l’on réalise, localement, un " repère en chute libre " en utilisant des solides et des horloges

de référence en chute libre, tous les corps dans le voisinage immédiat du repère

apparaîtront comme non accélérés par rapport à lui. Donc, par rapport à un tel

repère, tout champ gravitationnel extérieur est " effacé ". Toutefois, l’effet du champ de gravitation ne peut être éliminé

qu’à l’intérieur d’une région suffisamment petite pour que le champ y soit

uniforme : ainsi, il y a en réalité

une légère convergence latérale des occupants d’un ascenseur en chute libre,

chacun d’eux tombant vers le centre de la Terre.

L’analyse précédente conduit au

principe suivant : Puisque

tout champ de gravitation, si intense ou rapidement variable soit-il, est

pratiquement constant dans une région suffisamment petite de l’espace-temps, il

peut être effacé localement. Or on sait que, en l’absence de gravitation, les

autres lois de la physique sont valables dans les systèmes inertiels. Il est

donc raisonnable de postuler que les référentiels particuliers qui éliminent

localement la gravitation sont en même temps des systèmes inertiels, dans

lesquels les lois de la physique locale, auxquelles se réfère le principe de

relativité, sont valables. Cette assertion constitue le principe d’équivalence

généralisé, supposé applicable à tout système physique. Comme tous les

principes de la physique, celui-ci ne découle pas d’une nécessité logique, mais

doit être confronté à l’expérience. On pourrait en effet concevoir pour les

champs de gravitation des manifestations locales différentes de celles de la

gravitation newtonienne, susceptibles d’altérer les lois habituelles de la

relativité restreinte. Exprimé dans le langage usuel de la théorie des champs,

notre postulat suppose que le couplage gravitationnel est universel et minimal,

au moins à l’échelle macroscopique.

Décalage

vers le rouge ou dilatation gravitationnelle des durées

Les référentiels localement inertiels,

au voisinage de la Terre, par exemple, au lieu d’être attachés à la Terre, sont

donc des ascenseurs en chute libre; ce fait paradoxal a pour conséquence expérimentale

le décalage des fréquences des raies spectrales vers le rouge (ou red shift

) dans le champ de gravitation terrestre.

La prédiction de cet effet illustre clairement le principe d’équivalence généralisé

énoncé ci-dessus. Considérons deux observateurs, chacun instantanément au repos

par rapport à la Terre, l’un à la surface de la Terre, l’autre à l’altitude h . Une onde lumineuse est émise vers le haut et

sa fréquence est mesurée à l’altitude h (avec le résultat ωh ) et comparée à la fréquence ω0 mesurée à la surface de la Terre. Si le référentiel

attaché à la Terre était inertiel, deux observateurs dans ce référentiel n’observeraient

aucun changement de fréquence, car les équations de Maxwell, valables seulement

dans les systèmes inertiels, attribuent une fréquence constante à une telle

onde se propageant librement. Le principe d’équivalence affirme au contraire

que les équations de Maxwell sont valables dans des systèmes (accélérés)

tombant en chute libre. Dans un tel système, l’observateur à la surface de la

Terre tombe en chute libre, mais sa vitesse par rapport à la Terre est encore

nulle tandis qu’il mesure la fréquence ω0. Un troisième observateur qui serait situé à

la hauteur h dans le

même référentiel en chute libre n’observerait à l’arrivée de la lumière aucun déplacement

de fréquence, les lois de Maxwell étant également valables pour lui. Cependant,

lorsque la lumière atteint h, au bout d’un temps t

= h/c, cet observateur a atteint, par rapport à la Terre, la vitesse v

= gh/c, où g = 9,80 m

. s-2 est l’accélération locale près de la surface de la Terre. L’observation

réelle en h étant effectuée

par un appareil, également en chute libre mais à vitesse nulle par rapport à la

Terre en cet instant t ,

celui-ci possède par conséquent une vitesse - gh/c par

rapport au troisième observateur. Or, en relativité restreinte, les fréquences

mesurées par deux observateurs en mouvement relatif sont différentes (effet

Doppler-Fizeau). Pour une vitesse relative faible, l’effet Δω/ω est

égal à v/c .

On trouve ici :

![]()

soit un déplacement vers le rouge.

Numériquement, l’effet est extrêmement

faible :

![]()

il a cependant été mesuré au moyen de

l’effet Mössbauer (cf. effet

MÖSSBAUER), avec une précision de 1 p. 100, par Robert V. Pound

et ses collaborateurs. D’un point de vue plus général, puisque la fréquence d’une

raie spectrale définit une " horloge

" à l’échelle atomique, le principe

d’équivalence prédit l’existence d’une dilatation gravitationnelle des durées

lors de la comparaison de deux horloges situées à des niveaux de potentiel

gravitationnel différents. Une expérience très précise (2 p. 10 000)

de Robert F. C.

Vessot et ses collaborateurs utilisant

une horloge à maser à hydrogène emportée dans une fusée à une altitude de 10

000 kilomètres a ainsi donné une autre vérification directe du

principe d’équivalence généralisé.

Le principe d’équivalence permet de

formuler toutes les autres lois de la physique, en présence d’un champ de

gravitation, dans des régions infiniment petites. Il est cependant nécessaire,

afin de tirer les conséquences de ces lois en résolvant leurs équations, de

relier entre elles les régions possédant des référentiels d’inertie locaux différents.

Cette opération mettra en évidence les effets de la gravitation sur la matière

(le problème inverse, celui de la détermination des champs de gravitation, sera

traité plus loin, au chapitre 3,

lorsqu’on établira les équations d’Einstein de la relativité générale). Afin de

relier entre eux les différents référentiels, on peut introduire un système de

coordonnées unique, qui en général n’est pas partout inertiel, et exprimer les

lois de la physique dans ce système étendu.

Soit Xa les coordonnées d’un référentiel localement

inertiel. Dans un tel référentiel, les lois de la relativité restreinte s’appliquent.

En particulier, on y mesure l’intervalle d’espace-temps :

![]()

ainsi que, par exemple, les densités

et flux locaux d’énergie et d’impulsion qui se rassemblent dans les composantes

du tenseur d’énergie-impulsion Tab. Quand on change

de référentiel localement inertiel (au voisinage du même point de l’espace-temps)

par une transformation de Lorentz, ds² est invariant alors que Tab se

transforme comme un tenseur de Lorentz (T’ γδ

= Λγα Λδβ

Tab). En

revanche, les transformations qui conduisent au référentiel non inertiel étendu,

de coordonnées xµ, sont en général non linéaires

: Xa = Xa(xµ). La

valeur de l’invariant ds² calculée dans le système étendu xµ

s’obtient en écrivant, au voisinage de chaque point :

![]()

d’où :

![]()

où l’on a défini, point par point,

![]()

L’espace-temps apparaît ainsi comme

muni non plus simplement d’une métrique quadratique minkowskienne (3) avec des

coefficients constants, mais de la métrique quadratique plus générale (6). Ces

espaces métriques plus généraux ont été étudiés d’abord par Gauss puis par

Riemann et sont des géométries riemanniennes (cf. GÉOMÉTRIE, chap.

6, et VARIÉTÉS DIFFÉRENTIABLES). Ils sont munis d’une notion de différentiation

covariante ![]() µ qui

se réduit à la dérivation partielle usuelle ∂α = ∂/∂Xα dans

les référentiels localement inertiels [maintenant définis, de façon cohérente,

à partir de la structure riemannienne (6) comme les transformations X α = X α (x µ) qui réduisent,

autour d’un point donné x0, la forme (6) à la forme (5)

modulo des termes du second ordre

en X α

- X α(x

0)]. Cette notion

permet de reformuler les équations de la physique, connues dans les référentiels

locaux X α, dans le système étendu x µ (cf.

calcul TENSORIEL). Par exemple, la loi de

conservation locale de l’énergie, qui s’écrit en chaque point :

µ qui

se réduit à la dérivation partielle usuelle ∂α = ∂/∂Xα dans

les référentiels localement inertiels [maintenant définis, de façon cohérente,

à partir de la structure riemannienne (6) comme les transformations X α = X α (x µ) qui réduisent,

autour d’un point donné x0, la forme (6) à la forme (5)

modulo des termes du second ordre

en X α

- X α(x

0)]. Cette notion

permet de reformuler les équations de la physique, connues dans les référentiels

locaux X α, dans le système étendu x µ (cf.

calcul TENSORIEL). Par exemple, la loi de

conservation locale de l’énergie, qui s’écrit en chaque point :

![]()

se réécrit comme :

![]()

où l’on a défini Tμν comme

le transformé tensoriel de Tab

:

![]()

![]()

sont les coefficients de Christoffel

, ou coefficients de connexion

, qui permettent de calculer la dérivation

covariante ![]() µ connaissant

le champ gμν(x ). Notons

au passage que le fait que l’opérateur de différentiation covariante fasse

intervenir, en plus des dérivées partielles, les quantités Γλμν, est analogue à l’apparition du terme supplémentaire

proportionnel au quadripotentiel électromagnétique dans l’opérateur de dérivation

µ connaissant

le champ gμν(x ). Notons

au passage que le fait que l’opérateur de différentiation covariante fasse

intervenir, en plus des dérivées partielles, les quantités Γλμν, est analogue à l’apparition du terme supplémentaire

proportionnel au quadripotentiel électromagnétique dans l’opérateur de dérivation

![]() µ

= ∂μ

- i. Aμ, qui est utilisé

pour coupler, de façon invariante de jauge, un champ chargé au champ électromagnétique.

Du point de vue mathématique, ce sont là deux exemples du concept géométrique général

de connexion linéaire (cf.

VARIÉTÉS DIFFÉRENTIABLES). Cela montre que, dès le niveau classique, il

y a un élément géométrique commun entre la relativité générale et les théories

de jauge (c’est-à-dire la théorie

de Maxwell et ses généralisations non linéaires ; cf. théorie des CHAMPS), lesquelles constituent, à l’heure actuelle,

le cadre général de description des interactions non gravitationnelles (électrofaibles

et fortes).

µ

= ∂μ

- i. Aμ, qui est utilisé

pour coupler, de façon invariante de jauge, un champ chargé au champ électromagnétique.

Du point de vue mathématique, ce sont là deux exemples du concept géométrique général

de connexion linéaire (cf.

VARIÉTÉS DIFFÉRENTIABLES). Cela montre que, dès le niveau classique, il

y a un élément géométrique commun entre la relativité générale et les théories

de jauge (c’est-à-dire la théorie

de Maxwell et ses généralisations non linéaires ; cf. théorie des CHAMPS), lesquelles constituent, à l’heure actuelle,

le cadre général de description des interactions non gravitationnelles (électrofaibles

et fortes).

Comme on le voit sur l’exemple de (8),

la reformulation des lois physiques dans un référentiel non inertiel étendu n’implique

que les quantités physiques transformées et le champ gμν(x ) [mais non les coefficients ∂Xα / ∂xμ]. L’équation

(8) montre aussi que, par rapport au référentiel étendu [x ], l’impulsion

de la matière n’est pas conservée (∂νTμν ≠

0) et

donc que l’on peut interpréter les Γλμν comme

des " forces accélératrices

" agissant sur la matière.

On en conclut que gμν est

lié aux effets physiques de la gravitation. Contient-il cette seule

information, et celle-ci est-elle exhaustive ? Le champ gμν contient

évidemment aussi une information sur le système de coordonnées, puisqu’il est

possible de transformer gμν sans

modifier le contenu des lois physiques, en changeant de référentiel. Quant à la

seconde question, elle est de nature expérimentale et peut être mise à l’épreuve

après déduction des équations qui déterminent gμν, une

fois leurs conséquences mises en évidence (cf. Équations de champ ). Les équations d’Einstein supposent que seul

gμν est

nécessaire et elles sont en accord, comme on va le voir, avec toutes les expériences

de gravitation réalisées jusqu’à présent. Les propriétés de l’espace-temps,

entièrement déterminées par gμν sont

établies par ces équations en fonction de la distribution de la matière dans l’Univers.

Équations de

champ

Einstein a cherché à généraliser l’équation

de Poisson, ΔU

= - 4πGρg , qui relie les dérivées secondes du potentiel newtonien U à la

densité de masse gravitationnelle ρg . La généralisation relativiste de ρg est, de façon essentiellement unique, le

tenseur d’énergie-impulsion Tμν à

cause, d’une part, des équivalences masse gravitationnelle = masse inertielle =

énergie/c², d’autre part, de l’absence

en relativité restreinte d’une description par un scalaire, ou un vecteur, de

la distribution d’énergie. Alors, comme le choix du référentiel étendu [x]

est complètement arbitraire, Einstein s’est

posé le problème de trouver un tenseur Sμν, formé à partir de gμν et

de ses dérivées, qui puisse être égalé à Tμν, ce qui implique, pour être cohérent avec (8),

que Sμν satisfasse

identiquement ![]() Sμν = 0. Dans un

espace-temps à quatre dimensions, ce problème a une solution unique

, à un facteur près, Sμν

= χ-2 Gμν[g ], si l’on impose : (a ) que Sμν dépend

au plus de gμν et

de ses dérivées premières et secondes ; (b ) que la géométrie minkowskienne gμν

= ημν est

une solution en absence de matière (Tμν = 0).

Sμν = 0. Dans un

espace-temps à quatre dimensions, ce problème a une solution unique

, à un facteur près, Sμν

= χ-2 Gμν[g ], si l’on impose : (a ) que Sμν dépend

au plus de gμν et

de ses dérivées premières et secondes ; (b ) que la géométrie minkowskienne gμν

= ημν est

une solution en absence de matière (Tμν = 0).

Cette solution unique conduit aux équations

d’Einstein (où le symbole

: = signifie " par

définition égal à ")

:

![]()

où Rμν : = Rαμαν et R

: = gμν Rμν sont

des contractions du tenseur de courbure :

![]()

(gμν est le tenseur inverse de gμν ; Tμν = g μρ g νσ

Tρσ ; on rappelle que le tenseur de courbure est nul si et seulement

si l’espace-temps est plat [minkowskien] ; cf. VARIÉTÉS

DIFFÉRENTIABLES). La constante

χ, dont le carré apparaît dans (10), est une

constante de couplage dimensionnée qui permet de relier Gμν et

Tμν (qui

ont des dimensions physiques différentes) et qui doit être déterminée expérimentalement

(cf. Approximations

postnewtoniennes et confirmations expérimentales ). Si l’on relâche certaines des conditions

imposées ci-dessus au tenseur Sμν , on

peut écrire des équations de champ plus générales que (10).

Par exemple, si l’on impose (a) mais

pas (b), la solution générale devient Sμν= χ-2 ( Gμν+ λ gμν) , qui contient une autre constante arbitraire,

la constante cosmologique λ (cf. COSMOLOGIE). Et, si l’on

admet la présence de dérivées d’ordre supérieur à 2, il devient

possible d’écrire des Sμν contenant beaucoup de constantes arbitraires et

faisant intervenir, par exemple, des termes non linéaires en Rαβμν. Il n’existe pas,

à l’heure actuelle, d’indications expérimentales suggérant l’emploi de telles généralisations;

cependant, les tentatives de quantification de la gravitation, et de son

unification avec les autres forces, prévoient de telles modifications aux très

courtes distances (cf. Relativité

générale, théorie quantique et unification).

Il est remarquable que, indépendamment

de l’approche " géométrique

" que nous venons de rappeler, les équations

de champ de la relativité générale puissent être élaborées également à partir

des aspects dynamiques du principe d’équivalence, de la manière selon laquelle

on formule une théorie de champ dans le cadre de la relativité restreinte.

Cette approche " dynamique

" fut élaborée, entre autres, par

Robert H. Kraichnan, Richard

P. Feynman, Steven Weinberg

et Stanley Deser. Son point de départ consiste à décrire l’interaction

gravitationnelle comme étant transportée par un champ h

qui se propage dans l’espace-temps

minkowskien. Alors, le fait expérimental de la déflexion de la lumière par le

Soleil suffit pour conclure que le champ h , s’il est supposé irréductible, doit être un

champ tensoriel de portée infinie (ou champ de spin

2 et de masse nulle). Mais, si, ensuite, par

analogie avec les équations de Maxwell :

![]()

qui couplent le champ Aµ à la distribution de charge et de courant décrite

par Jµ, on essaie de coupler le champ hμν à la distribution d’énergie et d’impulsion de

la matière décrite par le tenseur Tμν :

![]()

on aboutit à une incohérence. En

effet, les membres de gauche de (12) et (13) sont identiquement conservés, ce

qui entraîne nécessairement la conservation des membres de droite. Dans le cas électromagnétique,

on obtient ainsi ∂µJµ = 0, qui

est la loi de conservation de l’électricité. Mais, dans le cas gravitationnel,

on obtient ∂ν Tμν = 0,

c’est-à-dire la conservation locale de l’énergie et de l’impulsion de la matière,

ce qui est incompatible avec le fait que, à cause du terme de couplage, hμν Tμν, dans

le lagrangien dont dérive (13), on a nécessairement ∂ν Tμν ≠ 0,

puisque la matière échange de l’énergie et de l’impulsion avec le champ h

. Cette incohérence est alors résolue

en complétant la source Tμν par des termes

non linéaires en h qui décrivent le tenseur d’énergie-impulsion du champ h

lui-même. Ce procédé doit être itéré

jusqu’à atteindre une cohérence complète. Le résultat final redonne alors les équations

d’Einstein (10) si l’on identifie ημν

+ hμν avec gμν. Dans

cette approche, la non-linéarité des équations de champ (10) est donc

intimement liée avec la condition que pose le principe d’équivalence d’inclure

toutes les formes d’énergie dans la source de la gravitation, y compris l’énergie

due au champ gravitationnel lui-même. On trouve de même que la matière (y compris

tous les champs non gravitationnels) doit se coupler de façon universelle au

champ gravitationnel. Au niveau des équations d’évolution de la matière, cette

dernière condition se traduit par le fait que, partant des équations d’évolution

en relativité restreinte, on doit y remplacer partout ημν par gμν =

ημν+ hμν et les dérivées partielles par des dérivées

covariantes. Ce couplage universel au champ gravitationnel implique alors que

l’espace-temps plat de départ ημν devient

totalement inobservable, et que seul l’espace-temps riemannien gμν a un sens opérationnel.

Comme toutes les généralisations théoriques

en physique, qui, tout en transcendant les théories précédentes, s’y ramènent

dans les domaines où celles-ci demeurent valables, la relativité générale

comprend la théorie de la gravitation de Newton comme un cas limite

particulier. Explicitement, on s’attend que la limite newtonienne entre en jeu

lorsque le champ gravitationnel est faible et lentement variable, et lorsque la

source se meut lentement et ne possède que de faibles tensions internes. On

exprime mathématiquement cette situation par les conditions hμν << 1, ∂0h <<∂ih , T0i << T00 et Tij<< T00 ,

qui présupposent que l’on emploie un système de coordonnées adapté à cette

limite newtonienne (l’existence de telles coordonnées adaptées étant a

posteriori justifiée par la construction de solutions approchées).

On démontre d’abord, en utilisant l’équation

(8), qui exprime de façon covariante les équations du mouvement local de la

matière en présence de gravitation, et en considérant le cas limite d’une

distribution d’énergie concentrée en un point, qu’une particule d’épreuve se

meut sur une géodésique de l’espace de Riemann, soit :

![]()

où dτ² = -ds²/c² est

l’intervalle de temps propre. Pour de faibles vitesses et un champ

gravitationnel faible et lentement variable, cette équation se réduit, à l’ordre

le plus bas, à :

![]()

On doit donc identifier le potentiel

newtonien U avec c² h00/2.

Notons au passage que l’égalité

de m I

et mg s’est trouvée automatiquement incorporée dans l’équation

du mouvement d’une particule [au niveau exact (14), comme dans la limite

newtonienne (15)]. Contrairement à la théorie de Newton, en relativité générale

cette égalité découle de la structure même de la théorie puisque (14) se déduit

de (8) qui, elle-même, est une conséquence des équations de champ (10), puisque

![]() Gμν est

identiquement nul.

Gμν est

identiquement nul.

Reste à retrouver l’équation de

Poisson liant le potentiel newtonien à la densité de masse. D’abord, pour un

champ gravitationnel faible, on trouve que les équations d’Einstein (10) se réduisent

au premier ordre aux équations (13). Dans l’hypothèse supplémentaire d’un champ

lentement variable, ces dernières impliquent :

![]()

Si les pressions à l’intérieur de la

source sont faibles, ainsi que les vitesses, la " source " (T00 + Tii ) est dominée par

la densité de masse au repos ρc². On retrouve

donc l’équation de Poisson ΔU = - 4π Gρ, à

condition d’identifier la constante de couplage de la gravitation χ

à racine carrée de 8π

G/c4, où

G est la constante newtonienne de gravitation.

Approximations

post-newtoniennes et confirmations expérimentales

La très grande précision de certaines

mesures de distances et de durées actuellement réalisées dans le système

solaire nécessite de tenir compte très soigneusement des modifications que la

relativité générale apporte à la description newtonienne de l’espace-temps. Par

conséquent, la relativité générale est utilisée dans un grand nombre de

situations, depuis la recherche astronomique ou géophysique (interférométrie

radio à très longue base, poursuite radar des planètes, poursuite laser de la

Lune ou de satellites artificiels), en passant par les applications métrologiques

ou géodésiques (définition du temps atomique international, cartographie de précision),

jusqu’au vaste spectre d’applications pratiques des systèmes de positionnement

global par satellites (G.P.S.), allant de la construction du tunnel sous la

Manche aux systèmes de navigation maritimes, aériens, ou même automobiles

! Pour ce faire, une méthode d’approximation,

dite postnewtonienne , a été

développée qui consiste à compléter la limite newtonienne esquissée ci-dessus

en gardant les termes d’ordre supérieur dans le petit paramètre :

![]()

La description relativiste approchée

ainsi obtenue est ensuite utilisée pour ajuster de façon globale un très grand nombre de mesures. Ce caractère

global rend caduque la distinction traditionnelle de certains "

tests classiques " de la relativité générale (comme la déflexion

de la lumière ou l’avance relativiste des périhélies). Il est aujourd’hui plus

approprié de distinguer, au sein de l’ajustement global entre la théorie et l’expérience,

des effets physiques typiquement relativistes en utilisant une paramétrisation

adéquate de la métrique postnewtonienne.

Ce procédé de paramétrisation postnewtonienne (introduit par Arthur S.

Eddington dès 1923 et généralisé à la fin

des années 1960 par Kenneth Nordtvedt et Clifford M. Will) permet aussi de comparer les données expérimentales

brutes avec les prédictions faites par d’autres théories relativistes de la

gravitation qui ont été proposées comme alternatives à la relativité générale.

Par exemple, la relativité générale prévoit que l’écart hij=gij - δij entre la métrique d’espace et la métrique

euclidienne vaut (dans un système de coordonnées adéquat) 2U δij /c², alors que d’autres

théories prévoient pour hij une expression de même type mais affectée en général

d’un coefficient différent de 2. On utilise alors hij =2γU δij /c² où on laisse

libre le paramètre γ qui sera ajusté

au même titre que les autres paramètres inconnus lors de la comparaison globale

entre théories et expérience. Parmi la dizaine de paramètres postnewtoniens que

l’on peut ainsi introduire, deux jouent un rôle clé : γ, que

l’on vient d’introduire, et le paramètre β, qui

mesure certaines des non-linéarités de la gravitation relativiste, c’est-à-dire,

physiquement, le fait que l’énergie du champ gravitationnel est elle-même

source de gravitation (β = γ = 1 en relativité générale). Un autre paramètre ξ mesure

l’impossibilité de découpler le système solaire du champ gravitationnel crée

par la galaxie ( ξ = 0 en relativité générale, où

ce découplage est possible). Notons que les égalités ξ=0

et β=1 expriment chacune

un des aspects que prend le principe d’équivalence en relativité générale.

Le

caractère privilégié de γ et β vient

de ce qu’ils paramétrisent complètement le régime postnewtonien des

alternatives les plus simples à la relativité générale : les théories tenseur-scalaires de la

gravitation. Dans ces théories, l’interaction gravitationnelle est transportée

par deux champs à la fois : un

champ tensoriel (spin 2) de masse nulle

hμν couplé

à Tμν, et

un champ scalaire (spin 0) de masse nulle Φ

couplé à la trace Tαα.

Toutes les expériences réalisées à ce

jour dans le système solaire ont permis de déterminer, avec une précision

atteignant le millième, les valeurs des paramètres postnewtoniens.

Par exemple l’analyse de variations de

la gravité à la surface de la Terre a donné | ξ| < 10-3. Citons en particulier la mesure du retard,

causé par le champ gravitationnel du Soleil, dans les échos radars sur la

station Viking posée sur Mars, l’analyse globale de la dynamique du système

solaire (incluant l’avance des périhélies planétaires), et la mesure très fine

du mouvement relatif Terre-Lune obtenue à partir d’échos lasers sur les réflecteurs

déposés sur la Lune. Le résultat global donne :

![]()

Notons au passage que la déflexion des

rayons lumineux par le Soleil est proportionnelle à (1+ γ)/2 et permet donc de déterminer directement le paramètre γ. Mais

la précision ainsi obtenue, même avec les meilleures techniques modernes

utilisant des ondes radio, est seulement de l’ordre de 2 p.

100. Une

telle précision est cependant suffisante pour déterminer, comme on y a fait

allusion ci-dessus, que le champ qui propage l’interaction gravitationnelle à l’approximation

linéarisée doit être de spin 2 et de masse nulle, si l’on suppose qu’il est irréductible. Tous les résultats ainsi

obtenus sont compatibles avec la relativité générale (où ξ

= β - 1 = γ - 1 = 0), et en

constituent donc une excellente confirmation quantitative , au niveau de précision du millième. De plus,

toute théorie alternative de la gravitation est fortement contrainte. Par

exemple, dans les théories tenseur-scalaires le coefficient de couplage du

champ scalaire à la matière doit être mille fois plus petit que celui du champ

tensoriel einsteinien. Cependant, au niveau qualitatif, les expériences dans le

système solaire n’explorent qu’un petit domaine de l’ensemble des

manifestations de la gravitation :

celui des champs gravitationnels faibles et quasi stationnaires. Des

confirmations plus profondes de la relativité générale viendront de l’exploration

des autres domaines de manifestation de la gravitation, notamment des champs

gravitationnels forts et/ou rapidement variables. Nous ne discuterons pas ici

les aspects cosmologiques de la gravitation relativiste (cf.

COSMOLOGIE).

Champs

gravitationnels forts. Trous noirs

Le régime des champs gravitationnels

forts se rencontre dans la physique des corps gravitationnellement condensés.

Cette dénomination désigne les états

finals de l’évolution des étoiles. Après épuisement de leurs sources d’énergie

nucléaire, les étoiles finissent par condenser une masse énorme dans un rayon

très petit, conduisant, selon la masse initiale, à une naine blanche, à une étoile

à neutrons ou à un trou noir (cf. ÉTOILES et GRAVI-

TATION - Gravitation et astrophysique). Particulièrement

importante est l’existence d’une borne supérieure à la masse d’une naine

blanche ou d’une étoile à neutrons (cette borne supérieure ayant une origine

profonde dans la théorie quantique – principe de Pauli –

et dans la relativité restreinte – "

adoucissement " de l’équation d’état d’un gaz ultra relativiste).

Alors, quand une étoile froide excède cette borne supérieure (de l’ordre de

deux fois la masse du Soleil), rien ne peut l’empêcher de s’effondrer complètement

sur elle-même. Ce processus catastrophique conduit très vraisemblablement à la

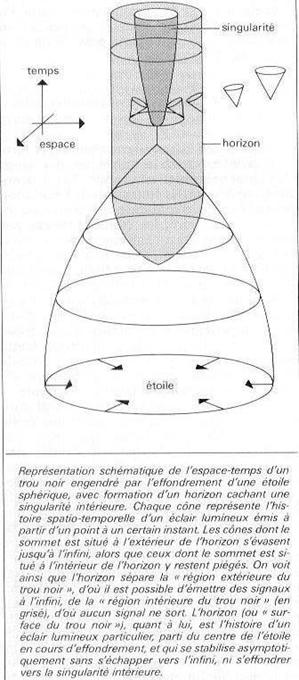

formation d’un trou noir , c’est-à-dire

une structure particulière d’espace-temps courbe caractérisée par l’existence d’une

frontière (dite " horizon

" ou surface du trou noir) entre une

région extérieure, d’où il est possible d’émettre des signaux à l’infini, et

une région intérieure, où tout signal émis reste piégé (fig. 1). Notons que le développement temporel de la

région intérieure est limité, se terminant par une singularité où la courbure

devient infinie et où la description classique de l’espace et du temps perd son

sens. L’apparition d’une singularité associée à des régions de champ

gravitationnel fort est d’ailleurs un phénomène générique de la théorie d’Einstein,

comme le montrent des théorèmes dus à Roger Penrose et Stephen W.

Hawking. Dans le cas de la formation d’un

trou noir, cette singularité n’est pas " visible " de l’extérieur. La conjecture de " censure cosmique ", due à Penrose, affirme que le processus

d’effondrement d’un amas de matière conduit toujours à une telle singularité

" cachée ".

Les trous noirs ont

des propriétés remarquables. En particulier, un trou noir stationnaire isolé

est complètement décrit par trois paramètres (sa masse M, son moment cinétique J

: = Ma , et sa charge électrique Q) satisfaisant l’inégalité M²>

a² + Q², en unités où G = c = 1 ; il s’agit du " théorème

d’unicité " dû à Werner

Israel, Brandon Carter, David C. Robinson, Gary Bunting et Pawel O. Mazur. La géométrie d’espace-temps à l’extérieur

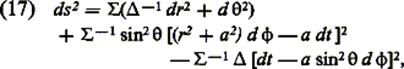

d’un tel trou noir est donnée par :

où D

= r² - 2Mr

+ a² + Q² et S

= r² + a² cos²q. La surface de ce

trou noir est située en r = r+ = M

+ (M²- a²- Q² )1/2. Cette

valeur de r apparaît comme singulière dans (17) puisque D s’y annule, mais la géométrie est pourtant

tout à fait régulière en r = r +, cette

singularité apparente provient du caractère inadéquat du système de coordonnées

r, q, f, t quand r tend vers r+. Cette

inadéquation n’est d’ailleurs pas accidentelle (et due par exemple à un mauvais

choix de la coordonnée radiale r) mais correspond à une caractéristique

physique fondamentale des trous noirs.

En effet, si la région

extérieure à un trou noir est bien stationnaire au sens usuel (c’est-à-dire

admet un groupe d’invariance de la métrique correspondant à des translations

" dans le temps

"), la région intérieure, quant à

elle, admet (par prolongement) un groupe d’invariance de la métrique, mais ce groupe

y correspond maintenant à des translations " dans l’espace " (ce qui veut dire que la région intérieure

est homogène mais non stationnaire). Ce changement profond de caractère de la

symétrie temporelle de l’espace-temps à la traversée de l’hypersurface r

= r +, et le fait que

cette dernière est une membrane unidirectionnelle que l’on ne peut traverser

que dans un sens, a été d’abord clairement reconnu à la fin des années 1950, grâce

notamment aux travaux de David Finkelstein, Christian Fronsdal et Martin

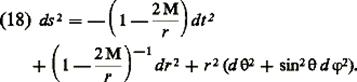

Kruskal, sur le cas particulier a = Q = 0 de (17), c’est-à-dire

sur la métrique dont la forme extérieure (trouvée par Karl Schwarzschild dès

1916) est :

Le caractère régulier de l’horizon r

= 2M de (18) se vérifie

par exemple en introduisant (à l’extérieur r

> 2M,

puis en prolongeant aux r < 2M) les nouvelles

coordonnées :

D’un intérêt particulier est aussi la

région (dite " ergosphère

") comprise entre r

= r + et

r = M

+ (M2 - a² cos²q - Q²)1/2. Dans cette région

(qui n’existe que si a > 0, c’est-à-dire

pour un trou noir " tournant

"), les effets de type "

magnétique " de la gravitation du trou noir

(initialement créés par les courants de matière dans l’étoile en rotation qui s’est

effondrée) sont si intenses qu’ils entraînent nécessairement, tel un maelström,

tout corps qui y pénètre dans un mouvement de rotation autour du trou noir.

Dans cette région encore, il est possible pour une particule tombant depuis l’infini

de s’y désintégrer de telle sorte que l’un de ses fragments reparte à l’infini

en emportant plus d’énergie que la particule incidente. Ce phénomène

remarquable (d’abord noté par Penrose) montre qu’un trou noir est non seulement

un puits de potentiel gravitationnel mais aussi un objet physique possédant une

énergie libre importante qu’il est possible, en principe, d’extraire. L’énergétique

des trous noirs est résumée dans leur " formule de masse " (due à Demetrios Christodoulou et Remo

Ruffini) :

![]()

où Mirr désigne

la masse irréductible du

trou noir, une quantité qui ne peut qu’augmenter de manière irréversible. Comme

l’aire totale de la surface du trou noir (laquelle a la topologie d’une sphère)

vaut A = 16p

M²irr, l’irréversibilité

fondamentale de l’évolution d’un trou noir peut encore s’exprimer en disant que

A ne peut que croître (théorème de Hawking). Ce résultat a suggéré à Jacob D.

Bekenstein d’interpréter l’aire de l’horizon,

A, comme étant proportionnelle à l’" entropie "

du trou noir. Une telle interprétation thermodynamique est renforcée par l’étude

de l’accroissement de A sous l’influence de perturbations externes, accroissement

que l’on peut en effet attribuer à des propriétés dissipatives locales de la

surface du trou noir :

notamment une viscosité surfacique et une résistivité électrique surfacique

(égale à 377 ohms). Ces interprétations " thermodynamiques "

des propriétés des trous noirs restent de simples analogies au niveau de la

physique classique, mais un résultat remarquable de Hawking a montré qu’elles

avaient un contenu réel au niveau de la physique quantique. En 1974, Hawking a étudié

l’aspect le plus simple de l’interaction entre la gravité et la théorie

quantique, le comportement d’un champ quantique se propageant dans l’espace-temps

classique de fond d’un trou noir. Il a trouvé que la présence d’un horizon,

au-delà duquel la géométrie d’espace-temps n’est plus stationnaire au vrai sens

du terme, avait des conséquences importantes pour la notion de particule

quantique. Il trouva en particulier qu’un trou noir devait émettre de façon

continue un flux de particules ayant le spectre caractéristique (spectre de

Planck pour les bosons de masse nulle) d’une émission thermique de température T

= 4h ∂M / ∂A. À une telle

" température d’émission

du trou noir "

correspond, par la relation thermodynamique T = ∂E / ∂S, une entropie

S =

A / (4h ). Ce résultat

confirme la réalité du concept d’entropie d’un trou noir et révèle une

connexion inattendue – et

peut-être profonde – entre

gravitation, thermodynamique et théorie quantique.

Signalons enfin, en revenant au niveau

classique, que la formule de masse (19) montre que les trous noirs sont les

plus grands réservoirs d’énergie libre de l’Univers, puisque 29 p.

100 de leur énergie de masse peut être stockée

sous forme de rotation, et même 50 p. 100 sous forme d’énergie électrique (on comparera ces valeurs aux

quelques pour-cent d’énergie de liaison nucléaire qui correspondent pourtant à

toute la lumière émise par les étoiles pendant leur vie). Cela suggère que les

trous noirs peuvent constituer le moteur central de certains des phénomènes les

plus énergétiques de l’Univers, en particulier les quasars (cf. QUASARS).

Figure 1 Figure

2

Un autre domaine de la relativité générale

qui suscite des recherches très actives, tant du point de vue théorique que du

point de vue expérimental, est celui des champs gravitationnels rapidement

variables, lesquels, une fois engendrés dans la source, s’en éloignent sous la

forme d’ondes gravitationnelles. D’où

trois problèmes séparés :

celui de la génération, celui de la propagation et, enfin, celui de la détection

du rayonnement gravitationnel. Dans le cas le plus simple d’ondes gravitationnelles

très faibles, considérées très loin de leur source, la géométrie d’espace-temps

associée peut s’écrire sous la forme gμν

= ημν

+ hμν , avec |

h μν

| <<

1. Alors,

les équations de propagation de

hμν

sont

données (à l’ordre linéarisé) par l’équation (13), où l’on remplace le membre

de droite par zéro. Dans un système de coordonnées adéquat, de telles ondes

gravitationnelles satisfont h00TT = 0 = h0i TT et

:

![]()

ce qui veut dire que ce sont, à l’instar

des ondes électromagnétiques, des ondes transverses et sans traces (TT), décrites par deux polarisations indépendantes

dans le plan orthogonal à la direction de propagation, et qui se propagent à la

vitesse c , comme le montre

la présence du d’alembertien □ : = ∆- c²∂²/∂t², dans les équations

(20).

Le problème de la génération

consiste à chercher le lien entre l’amplitude

tensorielle hijTT du rayonnement gravitationnel dans la zone d’ondes,

et le mouvement et la structure de la source. Si l’on considère le cas le plus

simple d’une source suffisamment peu condensée pour n’engendrer que des ondes

partout faibles (hμν << 1), on peut

utiliser l’approximation linéarisée des équations d’Einstein (10), c’est-à-dire

(13). Si l’on choisit un système de coordonnées tel que ∂αhαμ

– (∂μhαα /2)

= 0, on trouve que

hμν est donné par :

où![]() = Tμν - 1/2 ημν Tαα. La formule (21), qui décrit comment une

source faible Tμν engendre le champ hμν ,

est l’analogue gravitationnel de la génération d’un champ électromagnétique Aµ (en

jauge de Lorentz ∂αAα =

0) par sa source Jµ [cf. (12)] :

= Tμν - 1/2 ημν Tαα. La formule (21), qui décrit comment une

source faible Tμν engendre le champ hμν ,

est l’analogue gravitationnel de la génération d’un champ électromagnétique Aµ (en

jauge de Lorentz ∂αAα =

0) par sa source Jµ [cf. (12)] :

![]()

On trouve alors que, de même que la

conservation de la charge implique qu’il n’y a pas d’émission électrique de

type monopolaire, mais seulement dipolaire ou d’un ordre de polarité plus élevé,

de même la conservation de l’énergie-impulsion implique l’absence de

rayonnements gravitationnels monopolaires et dipolaires. Pour une source

lentement variable, le rayonnement gravitationnel dominant sera donc

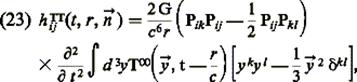

quadrupolaire ; il est donné,

dans la zone d’ondes, par l’expression :

où Pij = δij - ninj est le projecteur dans le plan orthogonal à la

direction n de propagation. On montre que le résultat (23)

est encore valable pour une source lente et faiblement autogravitante, pour

laquelle on doit faire intervenir certains aspects non linéaires des équations

d’Einstein. Le cas, plus intéressant car plus efficace pour engendrer du

rayonnement, d’une source rapidement variable et fortement autogravitante,

donne lieu aujourd’hui à d’intensives études théoriques fondées en

partie sur l’utilisation de gros ordinateurs.

Enfin, le problème de la détection

, dont le pionnier fut Joseph Weber dans

les années soixante, suscite de nos jours de très actives recherches expérimentales.

Le principe de tous les détecteurs repose sur le fait qu’une onde

gravitationnelle d’amplitude h induit, lors de son passage, un déplacement de

l’ordre de δL ≈

h . L

entre deux corps distants de L. Le problème est donc de détecter

un très petit déplacement relatif δL/L ≈ h . Les détecteurs qui semblent aujourd’hui les plus prometteurs

sont de grands interféromètres, du type Michelson ou Fabry-Pérot, ayant des

bras kilométriques et dans lesquels est injecté un faisceau laser monochromatique

très puissant. De tels systèmes sont étudiés en Allemagne, en Australie, aux États-Unis,

en France, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni. Deux projets de détecteurs

kilométriques ont été approuvés et sont en cours de construction : le projet américain L.I.G.O. (Laser

Interferometer Gravitational Wawe Observatory) et le projet Virgo

(collaboration France-Italie). Ils devraient mesurer des amplitudes h

aussi faibles que 10-22, et ainsi permettre de détecter le rayonnement gravitationnel émis

lors des étapes ultimes d’évolution de systèmes doubles d’étoiles à neutrons,

comme les pulsars binaires décrits ci-dessous, situés dans des galaxies

lointaines (jusqu’à 600 millions

d’années de lumière de nous). La détection des ondes gravitationnelles apportera

des renseignements inestimables pour l’astronomie en ouvrant une nouvelle

" fenêtre " sur l’Univers.

Pour conclure ce survol des aspects

classiques de la relativité générale, parlons brièvement des "

pulsars binaires ", c’est-à-dire des systèmes doubles

constitués d’un pulsar (étoile à neutrons en rotation rapide sur elle-même) et

d’une étoile compagnon très dense (étoile à neutrons ou naine blanche). Le

premier système de ce type, nommé PSR 1913 + 16,

a été découvert par Russell A. Hulse

et Joseph H. Taylor en 1974.

Grâce aux observations régulières réalisées par Joseph H. Taylor et ses collaborateurs depuis sa découverte,

il a été possible de suivre avec une précision remarquable le mouvement orbital

du pulsar. Ce qui rend ce système si intéressant du point de vue théorique, c’est

qu’il contient des régions où le champ gravitationnel est très intense. En

effet, la courbure de l’espace-temps à l’intérieur et au voisinage immédiat du

corps gravitationnellement condensé qu’est le pulsar (et sans doute aussi

son compagnon) est grande (avec | hμν | de l’ordre de 0,40, au lieu de 10-6 dans le système solaire). De plus, le fait que l’interaction gravitationnelle se propage à

la vitesse de la lumière entre le pulsar et son compagnon joue un rôle

important. L’étude théorique de ce système a nécessité le développement d’une

nouvelle méthode capable de tenir compte de la présence de régions de champ

fort, et de traiter avec soin le phénomène de propagation de l’interaction

gravitationnelle. Cette méthode a d’abord permis de démontrer que, en relativité

générale, tous les effets de champ gravitationnel fort pouvaient être absorbés

dans la définition d’une " masse

observable " pour

chaque objet. Cette propriété, qui est encore un des aspects du principe d’équivalence,

est caractéristique de la relativité générale et n’est pas vraie dans les

autres théories de la gravitation (notamment les théories tenseur-scalaires où

les effets de champ gravitationnel fort peuvent introduire d’importantes

modifications dans l’interaction gravitationnelle de deux étoiles à neutrons).

On voit là comment les mesures faites sur les pulsars binaires permettent d’aller

au-delà des expériences effectuées dans le système solaire en sondant le régime

des champs gravitationnels forts. Pour ce faire, il faut pouvoir effectuer une

comparaison détaillée entre les données observationnelles brutes (qui

consistent en une série discrète de temps d’arrivée sur Terre des impulsions électromagnétiques

en provenance du pulsar en mouvement orbital) et une classe générale de théories

de la gravitation. De façon un peu similaire à ce qui a été dit plus haut à

propos des tests dans le système solaire, une telle comparaison est possible

par un processus de paramétrisation appelé " postképlérien ". Mais, dans ce cas, ce n’est pas la métrique

d’espace-temps que l’on paramétrise, mais directement la " formule de chronométrage " qui donne les temps d’arrivée théoriques

des signaux sur Terre en fonction d’une vingtaine de " paramètres phénoménologiques ". On obtient alors des tests de la

relativité générale (ainsi que d’une large classe d’autres théories de la

gravitation) si l’on mesure plus de paramètres phénoménologiques que le nombre

minimal de paramètres dynamiques qui suffisent à caractériser intrinsèquement

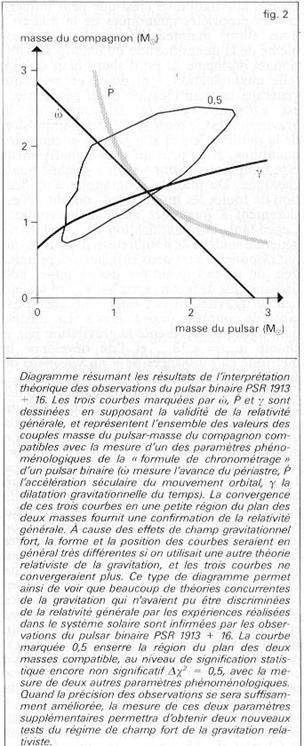

le système. Dans le cas du système PSR 1913 + 16,

il a été possible de mesurer trois paramètres phénoménologiques orbitaux (ou

paramètres postképlériens) :

ω, qui mesure l’avance

du périastre, γ (à ne pas confondre avec le paramètre

postnewtonien introduit ci-dessus), qui mesure la dilatation gravitationnelle

de la fréquence de rotation du pulsar sur lui-même, et P,

qui mesure la variation séculaire de la période orbitale. La physique des

champs gravitationnels intenses entre dans la détermination de ω,

γ et P.

De plus, l’origine physique de P peut être directement attribuée au fait que l’interaction

gravitationnelle entre le pulsar et son compagnon se propage à la vitesse de la

lumière (cf. équation 21).

Cette propagation à vitesse finie produit, dans la force gravitationnelle

agissant sur le pulsar, une composante opposée à sa vitesse orbitale qui fait

progressivement " tomber

" le pulsar sur une orbite plus

basse autour de son compagnon, causant ainsi une diminution progressive de la période

orbitale (P S 0).

Notons que, dans quelque 300 millions

d’années, cette " chute

" progressive du pulsar et de son

compagnon l’un vers l’autre conduira à un système binaire extrêmement serré, en

mouvement spiral convergent, émettant, lors des derniers milliers d’orbites, un

rayonnement gravitationnel très intense qui est le prototype des sources d’ondes

gravitationnelles que les projets L.I.G.O. et Virgo

cherchent à détecter dans d’autres galaxies. La mesure simultanée de ω,

γ, et P

dans PSR 1913 +

16 donne lieu à un test combiné du régime de

champ fort et des propriétés de propagation de la gravitation (fig.

2). La relativité générale passe ce test

avec une précision de 3,5. 10-3.

Un autre pulsar binaire, PSR

1534 + 12,

découvert par Aleksander Wolszczan en 1991, a permis quant à lui de mesurer

cinq paramètres postképlériens :

ω, γ et

P et deux nouveaux paramètres r et s, qui

mesurent l’amplitude et la forme du retard gravitationnel des signaux du pulsar

causé par la présence du compagnon. Ces cinq mesures simultanées donnent lieu à

deux tests " purs

" du régime de champ fort, et un

test combiné du régime de champ fort et des aspects radiatifs de la

gravitation. Là encore, la relativité générale passe ces trois nouveaux tests

avec un complet succès.

En conclusion, l’étude des pulsars

binaires a permis de confirmer pour la première fois que la théorie d’Einstein

décrit correctement le régime des champs gravitationnels intenses, et de

prouver observationnellement que l’interaction gravitationnelle se propage à

vitesse finie (ce qui démontre la réalité des ondes gravitationnelles).

4.

Relativité générale, théorie quantique et unification

Nous n’avons jusqu’ici examiné que la

relativité générale classique, qui est pertinente pour décrire la gravitation à

l’échelle macroscopique, mais insuffisante pour étudier l’interaction

gravitationnelle à l’échelle microscopique, où entre en jeu le caractère

quantique des particules élémentaires. Nous avons déjà noté, à propos de la radiation

thermique des trous noirs de Hawking, qu’un champ gravitationnel classique peut

influencer les propriétés quantiques de la matière ; nous allons maintenant considérer le problème

de la quantification du champ gravitationnel lui-même. Il est d’abord clair qu’une

telle quantification – et

donc, en relativité générale, la quantification de la géométrie – est nécessaire puisque la source de la

gravitation est le tenseur d’énergie-impulsion de la matière, lequel a, a

priori, un caractère quantique, et ne peut qu’approximativement être remplacé

par une valeur moyenne quasi classique. De plus, le programme d’unification de

toutes les interactions conduit nécessairement à quantifier aussi la

gravitation. Cependant, la quantification de la relativité générale soulève de

nombreuses difficultés qui ont essentiellement deux origines : en premier lieu, on ne sait quantifier des

systèmes non linéaires que de façon perturbative; en second lieu, la

gravitation fait intervenir une constante de couplage dimensionnée. En théorie

quantique, on représente la gravitation par le champ φμν

= χ -1

hμν ,

et l’on développe la métrique en puissances de χ au voisinage de sa valeur minkowskienne

: g μν = ημν

+ χφμν. Or,

comme l’avait remarqué Planck, immédiatement après la découverte du quantum d’action

(constante de Planck = 2 πh ), la

quantité l0 = χ(hc /8 π)1/2 a

la dimension d’une longueur ( l0 ≈ 1,6.10 -33 cm, correspondant à une énergie E0 = hc /l

0

≈ 1,2.1028

eV). Mais

une théorie de champ quantique faisant intervenir une constante de couplage

ayant la dimension d’une longueur n’est pas renormalisable, ce qui veut dire

que le calcul des effets quantiques non linéaires fait apparaître des quantités

infinies qui enlèvent tout caractère prédictif à cette théorie au-delà de l’ordre

linéaire (lequel reste une théorie bien définie de particules quantiques libres

: " gravitons " de spin 2

et de masse nulle dans le cas gravitationnel). En outre, l’invariance de la

relativité générale par rapport à toutes les transformations de coordonnées

(qui est analogue à l’invariance de jauge des théories de jauge) implique la présence

de contraintes compliquées entre les variables de champ. Les travaux de Paul

Dirac et de Richard Arnowitt, Stanley Deser et Charles W. Misner ont cependant permis de construire une

formulation hamiltonienne de la relativité générale classique, mais la

quantification de cette dernière est loin d’être évidente. D’autres tentatives

de quantification ont été faites (par exemple les formulations "

covariantes de Lorentz ", étudiées en particulier par Bryce S.

DeWitt), mais elles se sont toutes heurtées

à de graves difficultés. En somme, la quantification directe de la théorie d’Einstein

pose problème. Peut-être faut-il alors considérer que la relativité générale n’est

pas une théorie fondamentale, mais seulement une théorie effective qui découle,

comme approximation macroscopique, d’une théorie unifiée sous-jacente. Cette

ambitieuse vision unificatrice est devenue dominante depuis le début des années

soixante-dix, après le succès de l’unification des forces non

gravitationnelles, sous l’influence conjuguée de nouvelles idées (supersymétrie,

cordes) et de l’idée plus ancienne (due à Theodor Kaluza et Oskar Klein) que l’espace-temps

a peut-être plus de quatre dimensions.

Historiquement, les premières

tentatives d’unification ne comprenaient que la relativité générale et l’électromagnétisme,

décrit par le quadripotentiel Aµ. Kaluza

et Klein réalisèrent que les champs gμν et Aµ, qui

apparaissent séparés dans l’espace-temps à quatre dimensions (D

= 4),

pouvaient être unifiés dans la métrique riemannienne d’un espace-temps à cinq

dimensions (D = 5) : gMN = (gμν ,

gµ5, g55) ;

ce procédé fait apparaître un

champ scalaire supplémentaire en D = 4. Afin d’expliquer

pourquoi on ne voit pas la cinquième dimension, on peut alors supposer qu’elle

se referme sur elle-même en cercles de rayon ≈

l0. Une

telle périodicité par rapport à la cinquième dimension permettrait aussi d’expliquer

la quantification de la charge électrique. (Ces idées peuvent se généraliser à

l’unification de la relativité générale avec les théories de jauge non abéliennes

de Yang-Mills.) De telles tentatives d’unification " géométrique " furent abandonnées (sauf par Einstein

lui-même) quand furent découvertes de plus en plus de particules "

élémentaires ", comprenant notamment des particules de

spin 1/2 (électron, neutrino, quark...) qui sont décrites par des champs fermioniques

de nature essentiellement quantique, sans analogues classiques. À la place fut

entrepris un programme d’unification " dynamique " des interactions non gravitationnelles qui conduisit à la

théorie électrofaible, à la chromodynamique quantique (théorie des interactions

fortes), ainsi qu’aux essais de " grande unification ".

Toutes ces théories représentent les interactions comme dues à l’échange de

particules bosoniques de jauge. En 1974, après en particulier un travail de

Julius Wess et Bruno Zumino, la supersymétrie , c’est-à-dire une sorte de rotation globale

transformant les bosons en fermions et réciproquement, permit de

concevoir une unification plus profonde entre champs bosoniques (interactions)

et champs fermioniques (matière). Assez rapidement, la supersymétrie globale

fut généralisée à une supersymétrie locale, ce qui conduisit à la théorie de la

supergravité, découverte en 1976 par Daniel Z. Freedman, Peter Van Nieuwenhuizen et Sergio

Ferrara, et par Stanley Deser et Bruno Zumino. Cette théorie unifie la relativité

générale dans un supermultiplet de jauge contenant, en plus du graviton, un

fermion sans masse, de spin 3/2. La supergravité fut étendue à d’autres multiplets et fut formulée

dans des espaces-temps ayant plus de quatre dimensions (notamment D

= 10 et 11). Mais, comme ces théories contiennent toujours la constante de

couplage dimensionnée χ, elles restent

non renormalisables, et le seul espoir de leur donner un sens au niveau

quantique est que les interactions non linéaires infinies entre bosons puissent

être compensées par les interactions (également infinies, mais en général de

signes opposés) entre fermions. Malheureusement, bien que de telles

compensations existent pour les premiers ordres d’interaction non linéaire, on

s’aperçut rapidement que ce n’allait probablement pas être le cas pour les

ordres élevés d’interaction (la vérification explicite de ce fait est cependant

si ardue qu’elle semble impossible sans le recours à de puissants ordinateurs,

comme cela a été fait pour le calcul des termes infinis du deuxième ordre d’approximation

de la gravitation quantique).

Pendant ce temps, pour des raisons

tout à fait différentes (et qui restent en grande partie mystérieuses), les théories

des cordes commencèrent à manifester une affinité avec la gravitation.

Initialement formulées (notamment par Gabriele Veneziano, Yoshiro Nambu et T.

Goto) comme modèles des interactions

fortes, les théories des cordes, fondées sur la quantification de la dynamique

relativiste d’un objet étendu selon une dimension spatiale, montrèrent deux

propriétés remarquables : une

grande unicité (même la dimension de l’espace-temps où elles sont formulées est

fixée) et la présence d’excitations quantiques ayant les propriétés du graviton

(Joël Scherk et John H. Schwarz, et Tamiaki Yonea, 1974). Une troisième propriété remarquable (possibilité

naturelle de l’absence d’" anomalies

quantiques " des

invariances de jauge) stimula, après sa découverte, par Michael B.

Green et John H. Schwarz, à l’automne de 1984, une intense

recherche sur les théories de cordes. Comme ces théories incluent non seulement

la gravitation mais aussi des champs de jauge et des fermions, et qu’il semble

qu’elles donnent lieu, à tous les ordres de non-linéarité, à des interactions

finies, elles apparaissent comme d’intéressants candidats pour réaliser le

programme d’unification de toutes les forces. De plus, elles ne contiennent qu’un

seul paramètre ajustable, ayant la dimension d’une longueur au carré, qui est

relié à l²0.

Avant cependant de pouvoir comparer les théories des cordes à l’expérience,

deux problèmes fondamentaux doivent être résolus. Le premier est celui de la

" compactification

" : comment se fait-il que, parmi les dix (par

exemple) dimensions des espaces-temps où sont définies certaines de ces théories,

six se referment sur elles-mêmes sur des distances très courtes pour ne laisser

que quatre dimensions apparentes ?

Le second est celui de la " brisure

de symétrie " : comment les particules originairement sans

masse de ces théories engendrent-elles les particules massives que l’on observe

? Lié à ce deuxième problème est celui de

la constante cosmologique Λ : comment se fait-il que la gravitation

macroscopique ne fasse pas intervenir de terme en Λ dans les équations d’Einstein (ou tout au

moins un terme extrêmement petit, s’il existe ; l’expérience indiquant que Λ

< 6 . 10-56 cm-2)

alors que la brisure de symétrie engendre en général un Λ quelque

120 ordres de grandeur plus

grand (Λ ≈ l0 -2 ≈ 4.10 65 cm-2) ! Ce dernier problème est central dans tout essai de

quantification de la gravitation couplée à la matière, et suscite actuellement

d’intenses recherches.

Esquissons maintenant brièvement la

structure des théories de supergravité et des cordes. La supergravité peut être

motivée, d’une tout autre façon que via le concept de supersymétrie, en se

posant le problème de coupler à la gravité, de façon cohérente, des champs de

jauge de spin strictement plus grand que 1 (notamment s

= 3/2). En absence de

gravité, c’est-à-dire dans l’espace-temps plat de Minkowski, l’équation de

propagation d’un champ de spin 3/2, décrit par un vecteur-spineur

réel ψµ, est

:

![]()

où ε est

le symbole totalement antisymétrique de Levi-Civita, et où les γ désignent

les matrices de Dirac. Cette équation de propagation satisfait clairement l’identité

∂μRμ ≡ 0, laquelle est nécessaire

à la cohérence de la théorie d’un champ de spin 3/2. En présence

de gravité maintenant, c’est-à-dire dans un espace-temps courbe, on peut

toujours introduire la notion de champ de vecteurs-spineurs ψµ à

condition d’utiliser en chaque point un repère orthonormé. Introduisant alors l’opérateur

de dérivation covariante d’un spineur ▼µ [qui

fait intervenir les coefficients de la connexion linéaire par rapport au champ

de repères orthonormés, et non plus simplement les coefficients (9) qui correspondaient au champ de repères

affines associé à un système de coordonnées], on écrira pour la propagation de

ψµ :

![]()

Mais, alors, la non-commutativité des

dérivées covariantes (qui est l’indice de la présence d’une courbure) fait que

l’équation ▼μRμ =

0, nécessaire à la cohérence n’est plus satisfaite

identiquement mais implique la contrainte suivante sur le tenseur d’Einstein

: Gμνγμψν = 0. En général,

cette contrainte ne peut être satisfaite que dans le vide (Gμν

= 0)

et semble donc incompatible avec le fait que le tenseur d’énergie-impulsion du

champ ψ, Tμν(ψ), soit une source

du champ gravitationnel [Gμν

= χ²

Tμν(ψ)]. Cependant, la

supergravité arrive à éviter cet écueil, grâce notamment aux propriétés d’anticommutation

des champs spinoriels quantiques qui permettent d’avoir identiquement Tμν(ψ) γμψν ≡0. De plus, un tel

lien de cohérence entre les équations de propagation du vecteur-spineur et de

la gravité signifie qu’il existe une nouvelle invariance locale de la théorie,

associée à un paramètre fermionique α(x ) qui

transforme simultanément en chaque point ψ et

γ :

![]()

Cette invariance locale (c’est-à-dire

différente d’un point à l’autre) généralise l’invariance globale (la même en

chaque point) de supersymétrie qui existe en espace-temps plat. La supergravité,

par le point de vue plus général qu’elle apporte, a permis de découvrir des

propriétés nouvelles de la relativité générale classique. En particulier, à peu

près au même sens où l’équation de Dirac a montré que l’équation des ondes était

le " carré

" d’une autre équation, la

supergravité a montré qu’un déplacement dans l’espace-temps pouvait être écrit